はじめに

高校生は科目も多いうえ、それぞれどうやって勉強したらいいか分からないですよね。

分かる~。僕も最初は何をどうしたらいいかさっぱりでした(笑)

本記事を読めば、行きたい大学の合格通知書を手に入れる第一歩が踏み出せるはずです。

筆者が現役時代に、河合塾全統模試E判定から第一志望の早稲田大学で3学部に合格できた勉強法を、具体的に言語化しました。

ここでは、学校や塾の先生にありがちなポジショントークではなく、利害関係がないからこそ言える本音をお伝えします。

なぜ勉強の仕方がわからないのか?

勉強の仕方が分からない理由として挙げられるのが、学校では「何を」学ぶかは教えるが「どう」学ぶかはあまり教えない現実です。

勉強の仕方がわからない高校生によくある悩みと症状

- 長時間勉強しても成績が上がらない

- 集中力が続かない

- 暗記はできるが応用問題ができない

- テスト前に焦って勉強するが定着しない

従来の「がむしゃらに頑張る」勉強法の限界が露呈しているのは明らかです。

効果的な勉強の基本原則

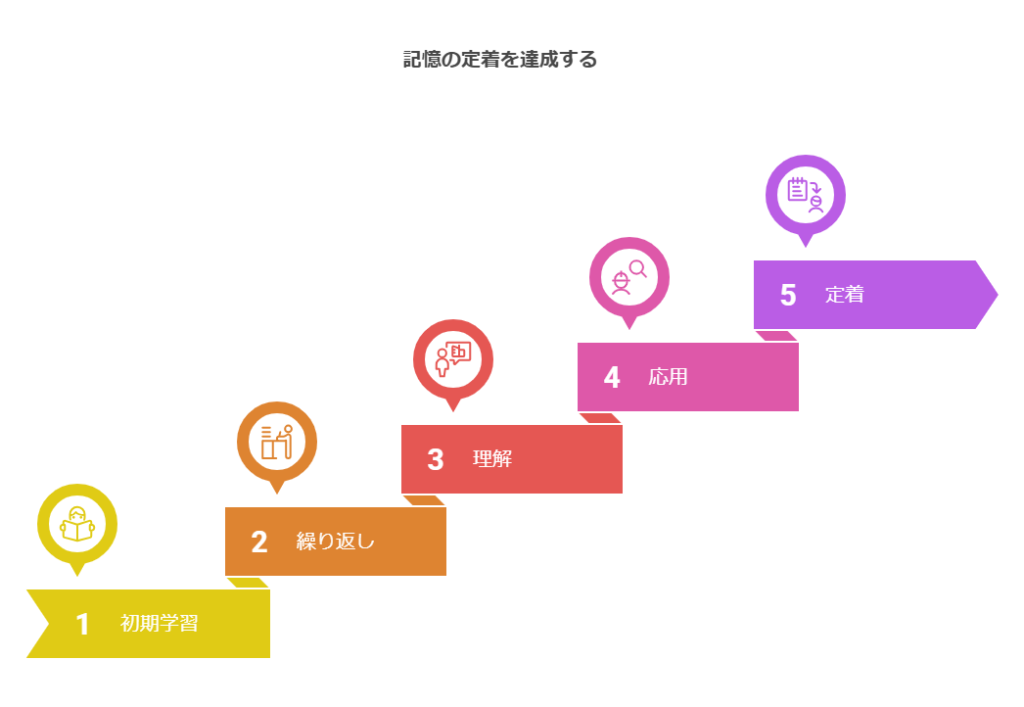

感覚的に分かることかもしれませんが、なんども繰り返し触れたものは記憶に定着しやすいことが、脳科学的にも分かっています。

記憶が脳に定着するまでの流れは以下のようになっています。

単語帳など、「とりあえず1周終わらせる」などと言っている人もいますが、定着するには最低10周は必要でしょう。

また、適切な「インプット」と「アウトプット」のバランスは3:7とも言われています。

単語帳だけやってても成績は上がらないのですが、インプットなしでいきなり演習をやっても効果は薄いということです。

なるべく、勉強中はスマホの電源を切っておこう。

そして、真面目に勉強してる子の意外な落とし穴は蛍光マーカー。

ついつい「覚えた気」になって安心してしまいます。

📌📌 RYOのココだけチェック📌📌

なるべく蛍光マーカーは使わずに、1つの教材を繰り返しやりこもう。

科目別最強勉強法

英語

単語は先ほど言及した通り、一冊10周はしましょう。

その際、見出し語の赤字や太字で強調されいない意味まで覚えるのが鉄則。

難関校を受けないからと言って、1つの意味だけ覚えるとあとで長文で訳せなくて困ります。

たまには息抜きも大事だけどね!

毎日音読をするのもポイント。

僕も実際これで読むスピードが爆上がりしました。

(1つの長文につき5回はやってました。)

📌📌 RYOのココだけチェック📌📌

単語は強調されてない意味まで覚え、毎日音読する。

現代文

「読解力が大事」という漠然としたアドバイスはもう聞き飽きましたよね。

ではその「読解力」の正体は何かというと、ズバリ「話題を分類する力」です。

つまり、「今何の話をしているのか?」を考えて、その話題に沿って段落、あるいは文章ごとにグループ分けするということです。

「話題を分類する力」についてもっと知りたい方むけの特別資料はこちら!

現代文は具体的な勉強法にこまっているという高校生も多いと思います。

ぜひ、この「話題を分類する力」を意識してトレーニングしてみてください。

きっと景色が変わるはずです。

📌📌RYOのココだけチェック📌📌

「今何の話をしているのか?」を考えながら読んで、文章を話題ごとにグループ分けする。

古文

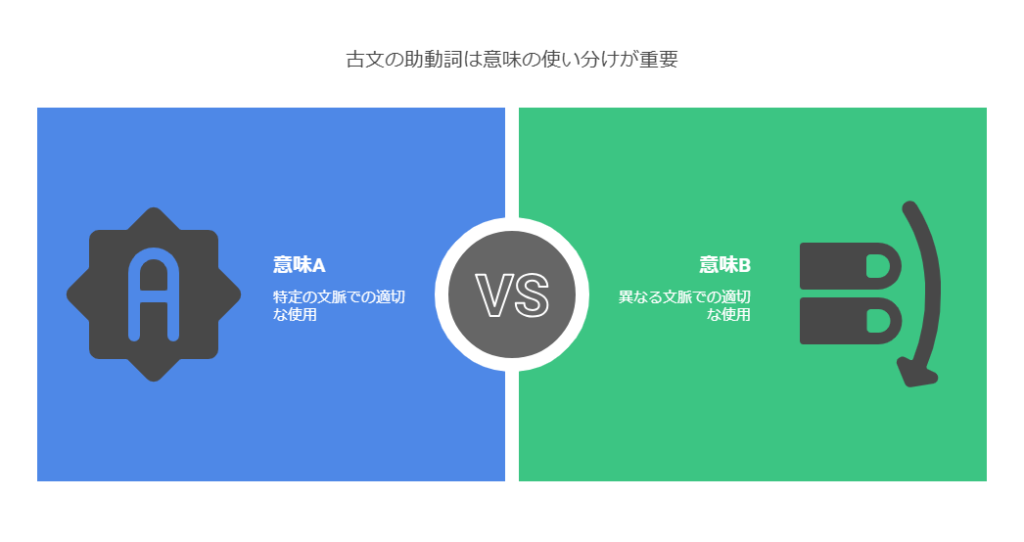

古文の勉強法が分からないなら、まずは助動詞を徹底的に鍛えましょう。

助動詞は意味が分かっているだけでは不十分です。

「どの場合にどの意味になるか」の識別方法を理解することが最重要。

古文の意味の識別方法に関しては「体系古典文法」に詳しく載っています。

また、古文でも音読が効果的です。

古文で音読!?って思うよね、だまされたと思ってやってみて!

古文独特の文脈や言い回し、テンポ感になれることができて、読解速度と読んだ時の理解度を上げることが出来ます。

古文単語は英単語よりはるかに少ないけど、1日20個やってみよう!

(意味も複数あるなら一つずつ、最終的には全部覚えよう。)

漢文も選択してるなら、基本的には句法と単語を覚えて音読してれば何も怖くないです。

むしろ古文より簡単。

📌📌RYOのココだけチェック📌📌

「体系古典文法」で識別方法をインプットして、文章を音読する。

テスト対策の最強テクニック

推薦入試も視野に入れている場合

実技系の科目を除けば、高校の成績というものは努力次第で上げれる要素がとても大きいです。

なので、推薦を視野に入れているなら、定期テストはぜひ満点を本気で目指してください。

定期テストと入試問題は違います。

最初から「8割」や「平均以上」を目指していたら、望んだ成績はとれません。

まずは、教科書や学校で使ている参考書を「完璧」にしましょう。

どこをどう聞かれても答えられるように文字通り「完璧」にするのです。

試験日の一週間前を期限に「完璧」に仕上げてみてください。

少し早いと思うかもしれませんが、残った一週間で苦手なところをもう一度じっくり対策ことで、満点に少しでも近づけることが出来ます。

コツは、きれいにノートまとめたり、いい感じに教科書にマーカーを引いたりしないことです。

きれいなノートまとめは、友達や先生から「頭よさそう」と思われること以外に、メリットは少ないです。

そこに時間を割くよりも、分からない人に教えるつもりで可能なら声に出して覚える方がよほど効果的です。

本当に書かないと埒が明かないと思った時だけメモ程度に書けばいいのです。

また、蛍光マーカーも「覚えた気」になってしまうのでおすすめしません。

📌📌RYOのココだけチェック📌📌

定期テストは満点を目指し、きれいなノートまとめにこだわるのではなく、分からない人に説明するつもりで勉強する。

推薦入試を考えていない場合

推薦入試を考えていない場合は、基本的に受験勉強をしっかりしていればテストも解けることが多いです。

しかし、学校によっては、受験には関係ない科目や独自のテストがあるでしょう。

その場合は、初めにそのために使う時間を決めて、その時間内はその対策に集中するのがおすすめです。

僕も一般だったから、気持ちめちゃくちゃ分かるよ~

では、自分が受験で使う科目だけど、今受験勉強でやっている範囲とは違う場合はどうしましょう。

答えは簡単で、「どうせ試験で必要なのだから、この機会に本気で定着させてみる」です。

テスト期間も、日々の受験勉強の軸は絶対にブレないようにして頑張ってください。

📌📌RYOのココだけチェック📌📌

受験と関係ない勉強をしなければいけない場合は、必ず時間を決めて集中する。

挫折しない勉強習慣の作り方

なんでも、「モチベーション」や「意志の強さ」ばかりに頼っているとうまくいきません。

うまくいくための仕組み、つまり継続して勉強できる仕組みを自分で作ることが何よりも大切です。

具体的には、次のようなものがあります。

- 模試(駿台や河合がおすすめ)を定期的に受験し、それに向けて勉強する

- 勉強時間を記録する

- 一日の予定を分単位で決める

早い段階からすこしずつ始めることの威力はものすごいです。

ぜひ試してみてくださいね!

📌📌RYOのココだけチェック📌📌

意志に頼るのではなく、仕組みに頼る。

勉強の仕方がわからない状況からの脱出法

ここまで「勉強法」について書いてきましたが、勉強法よりも大切なのは、実際に勉強することです。

勉強法は熱心に調べるのに、勉強量は少ない。

これでは本末転倒です。

あなたに一番合った勉強法は決して、ググったり、生成AIに聴いたりして分かるのではありません。

自分で勉強して、試行錯誤していくなかで発見するのです。

ここまで勉強法について述べてきて矛盾してると感じたかたもいるかもしれません。

しかし、この内容は僕が試した中で、「これなら誰がやってもうまくいくだろう」と考えたものです。

「自分にピッタリ」のものを見つけるなら、実際に勉強しないと始まらないということです。

📌📌RYOのココだけチェック📌📌

勉強法を知るのも大切だが、実際に自分で勉強して自分に合った勉強法を確立するほうが効果的。

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。

コメントくれると泣いて喜びます!

「教師が教えない最強勉強法(国語、英語編)」では河合塾全統模試E判定から早稲田大学3学部に合格した筆者の具体的な勉強法や勉強に対する考え方をご紹介しました。

ここまで読んでくださったあなたは、もう第一志望合格の第一歩を踏み出しています。

一喜一憂せず、淡々と目標に向かって進んで行ってくださいね。

応援しています!!

コメントを残す コメントをキャンセル