こんにちは。りょうです。

今日は批判的思考について、自分なりに思っていることをつらつらと書いてみようかなと思います。

よかったら読んでいってください。

読んでいってね~

そもそも批判的思考とは?

愛用しているGeminiさんに尋ねてみたところ、

(引用ボックスを使う)

「批判的思考(クリティカル・シンキング)」とは、物事や情報を鵜呑みにせず、論理的かつ客観的に深く分析し、評価することで、より的確な結論を導き出すための思考プロセスです。

とのことです。要は、「よく考える」というプロセスですね。結論を急がずワンクッション置くということです。これについては詳しく後述します。

批判的思考の具体的なプロセスは以下にまとめてあります。

批判的思考のプロセス

1. 明確化(課題・情報の整理)

批判的思考は、主に以下のステップに分けて行うことができます。

まず、何について考えているのかをはっきりさせます。

- 問い(課題・目的): 何を解決したいのか、何を知りたいのか、目指すゴールは何かを明確にします。

- 主張と根拠の把握: 自分や他者の意見(主張)と、それを裏付ける情報(根拠)を正確に理解し、ごちゃ混ぜにせず整理します。

- 例:「A社製品は優れている(主張)。なぜなら、利用者アンケートで満足度が90%だったから(根拠)。」

2. 推論の土台の検討(根拠の検証)

整理した根拠が本当に信頼できるのか、さまざまな角度からチェックします。

- 事実か意見か?: 根拠が客観的な事実なのか、それとも個人的な意見なのかを区別します。

- 情報源の確認: その情報を提供している人や組織は信頼できるか?専門性はどうか?

- 確かさの検討: 根拠となるデータ(アンケート結果など)は、サンプル数や調査方法が適切か?偏り(バイアス)はないか?

- 隠れた前提の発見: 主張の裏側に隠された**「当たり前とされていること」**(前提)が本当に正しいかを疑います。

- 例:「全員が成功している」という前提のもとで話が進んでいないか?

3. 推論と多角的な検討

検証した根拠をもとに、論理的に考えを進め、他の可能性も探ります。

- 論理的な関係性の検討: 主張と根拠の間に論理的な飛躍がないか確認します。根拠は本当に主張を支えているか?

- 他の視点の考慮: 自分の考えや、既存の主張と異なる視点はないか、反対意見はないかを意図的に探します。

- 例:顧客だけでなく、製造者や競合他社の視点から見たらどうか?

- 複数の選択肢の検討: 一つの結論に飛びつかず、複数の解決策や代替案を洗い出し、それぞれのメリット・デメリットを比較します。

4. 行動決定(結論と実行)

検討の結果、最も論理的で妥当性の高い結論を導き出し、行動を決定します。

振り返り(省察): 最終的にうまくいったか、いかなかったかを振り返り、この思考プロセス自体が適切だったかを検証し、次につなげます。

結論の判断: 複数の選択肢の中で、最も合理的な根拠に裏付けられた結論を選びます。

決定の実行とモニタリング: 決定を実行に移し、その結果を注意深く見守ります(実行と評価)。

なぜ、批判的思考が重要なのか。

SNSの発達であらゆる情報が氾濫するようになった世の中で、誤った情報に流されず正しい情報を見抜く力が求められることは、あなたも耳にしたことがあるかと思います。

しかし、批判的思考をトレーニングし習慣づけていくことで、正しい情報を見抜く以外にも人生における大きな資産になり得ます。具体的には次の2つです。

1つ目は、「その場のノリでイエスと言ってしまう」ことが少なくなるということです。というのも、批判的思考をトレーニングすると何事にも「ワンクッション置く」力が身につきます。これが「その場のノリでイエスと言わない」「流されない」などの、より日常的なスキルの向上につながるということです。

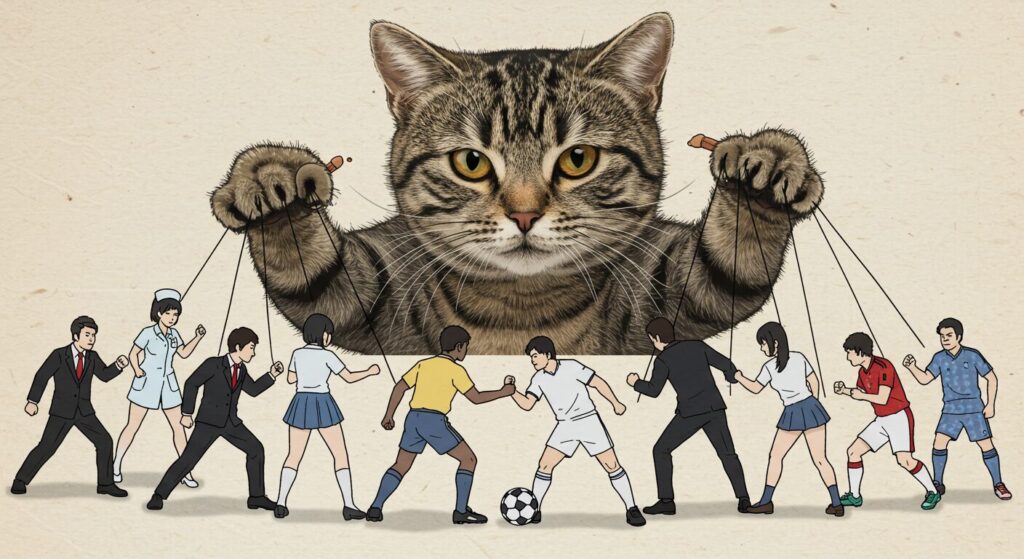

2つ目は、物事をよりフラットに捉えられるようになるということ。ひとは誰しもその人の「メガネ」を通して世界を捉えているものですよね。「○○人は▲▲だ。」「■■する人は成功する」など、根拠は無いがもっともらしい言説は世の中のありとあらゆるところに存在します。批判的思考をトレーニングすることで「いやちょっとまてよ」とワンクッション置き、無意識に囚われている価値観やバイアスを打破するのに役立ちます。

このように、批判的思考を身に着けることは勉強や仕事はもちろん日常を生きるうえでもとても大切なことなのです。

ワンクッション置くということ

ここで批判的思考から派生して、前述したワンクッション置くということについてもう少し深堀りしていきたいと思います。先ほど述べた「その場のノリでイエスと行ってしまうことが少なくなること」と「物事をよりフラットに捉えられるようになる」というメリットに加えて、ワンクッション置くということの現代においての重要な意義を補足しておきたいです。それは、反応しなくていい時に反応しないということです。ワンクッション置くということと反応しないということはトートロジーのように聞こえそうですが、ここでは後者の表現の方が適切だと思うので「すぐに反応しない力」という言葉に置き換えて述べていきます。

すぐに反応しない。見たもの、聞いたもの、感じたものにひとはすぐに反応したくなります。自分もそうです。場合によっては(例えば美術館で絵画を見た時、好きなアーティストのライブコンサートで演奏を聴いた時など)すぐに反応するのが別に悪いことではない時もあります。例えば「感じること」そのものが目的であるときは、刺激に対してすぐに反応(感動など)をすることは素敵なことだと思います。

しかし、そうでない場合はすぐに反応してしまうことがいい結果を生まないことも多いです。SNSで見た投稿にすぐ反応して考えるという過程をすっ飛ばして自分の「意見」としてコメントをする。コメントまではしていなくても考えるという過程をスキップして自分の「意見」を作ってしまうのは非常に危険です。ましてやそれを他の人に広めてしまうと、現実が正しく反映されていない「意見」が蔓延してしまいかねません。そうしてその「意見」に反応した人が尾ひれをつけて拡散する。このような悪循環が起きてしまう可能性も十二分にあります。ここから言えるのは、現代において批判的思考、ワンクッション置くということがいかに大切かということ。そしてSNSだけでなく日常の会話でもこのプロセスがあることで不毛なトラブルを避けられるかもしれません。私もこのようなことを書いておきながらまだ未熟で、ついつい人の言ったことにすぐ反応しそうになることも往々にしてあります。そんなときは、「あくまでこの人の視点にすぎない」とワンクッションを置いてみるのが効果的かもしれません。

あなたも一緒に、ワンクッション置ける人になっていきましょう!ではまた!

「自分のやりたいことが分からない」という人は上の記事もぜひ!⬆⬆⬆

批判的思考にもっと興味のある人は文科省のこのスライドも参考になります。

コメント